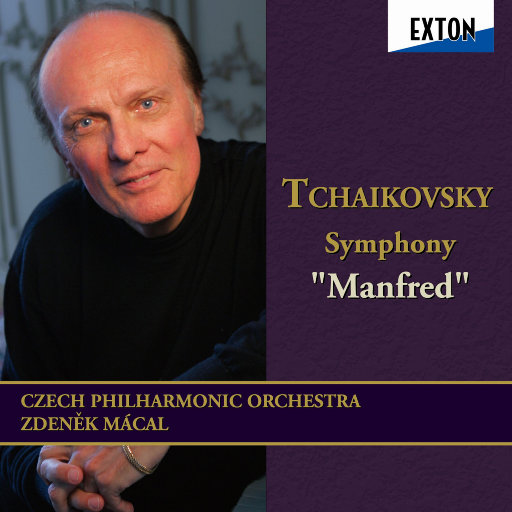

价格: ¥158.00

购买链接:https://music.sonyselect.net/page/album.html?id=3383

作品简介:

《曼弗雷德交响曲》(Manfred Symphony Op.58)是柴可夫斯基后期作品,完成于1885年。这首作品是根据英国大诗人拜伦的诗剧《曼弗雷德》所创作的音乐,在拜伦的笔下,主人公弗雷德曼是一个孤独、苦闷、厌世、对人间充满怀疑、对人生失去希望的悲剧性人物。柴可夫斯基这首音乐的创作的题材,也是当时巴拉基雷夫向他推荐的,但是经过两次柴可夫斯基的拒绝,最后柴可夫斯基慢慢对拜伦这部诗剧产生了浓厚的兴趣,通过拜读他在其中找到了当时俄罗斯社会现实生活的影子,能过从曼弗雷德的形象中,看到自己,感受到自己生活的处境,最后同意了这首作品的创作。

全曲共有四个乐章:

第一乐章

第一乐章的引子是交响曲的基本主题,是一幅曼弗雷德的心理画像,也是整首交响曲最主要的一部分。阿斯塔尔塔(Astarte)是柴可夫斯基所寻求的“高尚的、光明的人物形像”,这是幸福的象征,也是所渴望而在现实生活中却不能找到的,主题时隐时现,逐渐形成一个抒情诚挚的旋律。他的尾声是悲剧性的,具有“葬礼进行曲”的性质。

第二乐章

第二乐章是轻快而有活力的谐谑曲。作曲家拟有如下的标题:“阿尔卑斯山的女神,在瀑布水珠的彩虹中,出现于曼弗雷德的面前。”音乐体现了大自然的美和生机勃勃的景象。中段如歌的旋律,优美深情十分动人。进入高潮时,出现曼弗雷德主题,仿佛是主人公在回味着人间的悲苦。

第三乐章

第三乐章是“间奏曲”式的行板、活泼轻快的牧歌。作曲家的标题是:“山中居民朴实的、贫困的和自由自在的生活景象。” 牧歌的曲调纯朴而富于诗意。紧张而悲剧性的曼弗雷德主题突然打断了如歌的愉块音调,乐队中响起了钟声,又是充满了忧郁和悲伤的影象像在徘徊,牧歌的音调最后愈来愈弱,以至消失在远方。

第四乐章

第四乐章的快板,生动描绘出拜伦长诗中最阴郁和幻想的一个情节:——地狱统治者阿里曼的王国(在长诗中阿里曼是一个寓意的形像。“世界的罪恶”的代表者)。曼弗雷德毫无畏惧地来到这里,他为思念的阿斯塔尔塔而苦恼着,想借助于地狱之神把她召唤来。作曲家的标题是这样的: “阿里曼的宫殿,地狱的狂欢。曼弗雷德出现于杂乱的狂欢中,呼唤阿斯塔尔塔和她的出现;他被宽恕了;曼弗雷德之死。” 曼弗雷德之死是通过低音声部缓缓奏出中的世纪圣歌《愤怒的日子》来描述的。1831年,自柏辽兹在《幻想交响曲》中首次引用此旋律后,西欧作曲大师们相继效仿,该曲也成了诸多音乐名作中死神的象征。

作曲家简介:

彼得·伊里奇·柴可夫斯基(俄文:Пётр Ильич Чайковский/英文:Pyotr Ilyich Tchaikovsky,又译为柴科夫斯基,1840年5月7日—1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。

柴可夫斯基1840年5月7日生于矿山工程师兼官办冶金工厂厂长家庭。1859年毕业于圣彼得堡法律学校,在司法部任职。1861年入俄罗斯音乐协会音乐学习班(次年改建为圣彼得堡音乐学院)。1863年辞去司法部职务,献身音乐事业。1865年毕业后,在莫斯科音乐学院任教,同时积极创作,第一批作品问世。受富孀梅克夫人资助,1877年辞去教学工作专事创作。1878-1885年间曾多次去西欧各国及美国旅行、演出。1893年6月荣获英国剑桥大学名誉博士学位。同年10月底在彼得堡指挥《6号悲怆交响曲》首次演出后不久即去世。

柴可夫斯基的作品反映了沙皇统治下的俄罗斯广大知识阶层苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩。

代表作品有:第四、第五、第六(悲怆)交响曲,歌剧《叶甫根尼·奥涅金》、《黑桃皇后》,舞剧《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》,第一钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、《罗科主题变奏曲》、第一弦乐四重奏、钢琴三重奏《纪念伟大的艺术家》、交响序曲《1812年》、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、交响幻想曲《里米尼的弗兰切斯卡》、意大利随想曲、弦乐小夜曲以及大量声乐浪漫曲。

评论(0)